2022

Il progetto interpreta il tema della scuola come infrastruttura educante. La qualità estetico costruttiva della proposta è legata alla misura, alla capacità di esprimere luoghi identitari ed evocare simboli che insistono nella memoria collettiva.

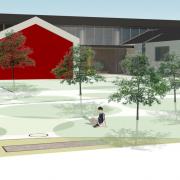

In rapporto con il fronte principale dell’edificio, il progetto definisce uno spazio strutturato da una quinta compatta, ma di proporzioni e aspetto domestici, che permette un’introspezione controllata dalla strada e segna il punto di accesso come un invito. Sul fronte opposto, l’architettura crea un rapporto osmotico con il verde, uno spazio pensato come città vegetale, un sistema di episodi e di sperimentazioni, una serie di aule all’aperto dove svolgere attività didattica e di esplorazione.

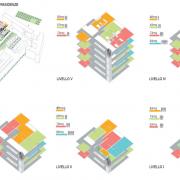

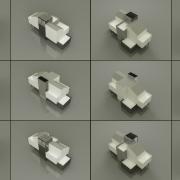

L’edificio è concepito in moduli funzionali rilegati da uno spazio per attività libere che possa ibridare altri spazi appropriandosene. La scuola è stata concepita come dispositivo attivo che produce la struttura relazionale di una società in formazione. Gli spazi interni trovano un contrappunto simmetrico nel parco che ospita momenti didattici speculativi e operativi nell’ambiente vegetale: di fatto tutta l’area di progetto è pensata come “terzo insegnante”, un luogo pensato per “supportare relazioni tra situazioni complesse e variegate, il mondo di esperienze, idee e tanti modi di esprimere idee” (Malaguzzi).

L’ingresso sull’Agorà è un punto inclusivo: la comunità incontra il team pedagogico e condivide la responsabilità educativa dei giovani cittadini in un luogo pensato per una fruizione continua durante il giorno, come nucleo di un piccolo Civic Center.

2018

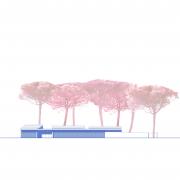

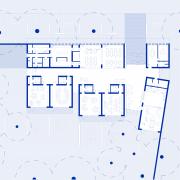

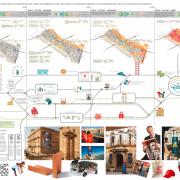

La proposta interpreta il tema della scuola innovativa come dispositivo attivo e dell'architettura come educatore in sé. L'immagine della pineta, della terra lavorata sullo sfondo del paese di Santa Croce, la memoria e le trame di una società multiculturale costituiscono la materia di progetto. Gli spazi dell'apprendimento coinvolgono l'intera area d'intervento e le scelte programmatiche sono prevalentemente volte a conformare spazi per una didattica dinamica, capace di produrre momenti diversi e centrare l'apprendimento sull'esperienza e sull'integrazione tra teoria e pratica. Sul margine del lotto, l'architettura costituisce il diaframma naturale tra la vita urbana e un parco d'arte e di esplorazione per i giovani cittadini in formazione. In relazione al fronte urbano, il progetto modella uno spazio tridimensionale con una quinta compatta ma di proporzioni e aspetto domestici, che permette un’introspezione visiva controllata dalla strada e segna il punto di accesso con un invito. Sul fronte opposto, l’architettura stabilisce un rapporto osmotico con il parco, pensato come città vegetale, un sistema di episodi e di sperimentazioni.

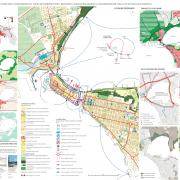

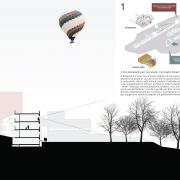

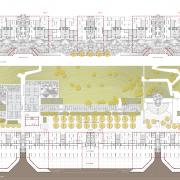

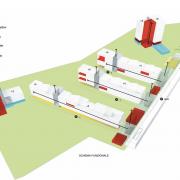

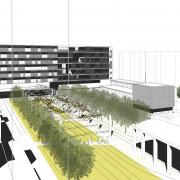

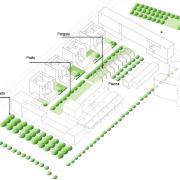

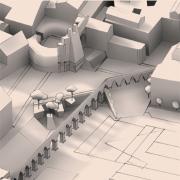

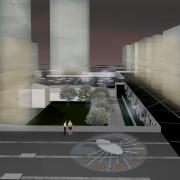

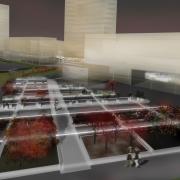

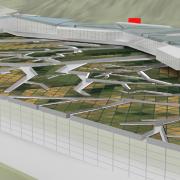

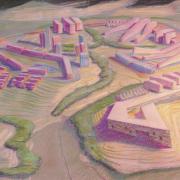

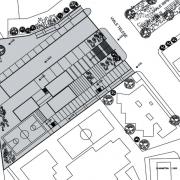

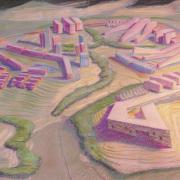

Il concept del progetto è l’istituzione del Parco Agricolo Metropolitano (PAM) della nuova centralità di Lupi di Toscana, in una parte della città ben servita dal trasporto pubblico, affrontando anche il tema dell’attraversamento tangenziale dell’anello viario esterno con la proposta di un sistema di circolazione che tenga conto delle sezioni stradali esistenti e dei tessuti compatti lungo le direttrici radiali. L’insediamento si relaziona con i caratteri formativi dei tessuti consolidati circostanti, secondo i quali la città si è sviluppata tramite impianti lineari lungo i principali assi viari. Questi tracciati storici spesso sono oggetto di un raddoppio che genera la densificazione delle aree intermedie, nel progetto viene riproposto questo sistema per definire in maniera più netta il margine urbanizzato con un tipo di insediamento a bassa densità, composto da tipologie residenziali a schiera lungo l’asse del raddoppio.

Il cuore del progetto all’interno dell’area comunale è costituito dalla Piazza Italiana, fulcro dell’impianto urbano che conserva gli orientamenti nord-sud del precedente complesso militare che interrompe la trama agricola. La piazza è pavimentata con delle alberature al bordo, completata da una Torre civica e una fontana, un padiglione che ospita il mercato coperto come una moderna Loggia dei Mercati, dotata di servizi e spazi di ristorazione. Sul lato nord si affacciano edifici residenziali dedicati al social housing, con servizi e spazi commerciali al piano terra e parcheggi pertinenziali interrati. Queste quinte edificate indirizzano la visuale verso la campagna dove si organizzano gli spazi del Parco agricolo, per la maggior parte ad uso dei privati a meno dei percorsi che ne innervano la superficie e le parti pubbliche attrezzate a giardino e aree per la sosta che si aprono in ampi spazi aperti e liberi dove attivare forme di gestione integrate con i residenti.

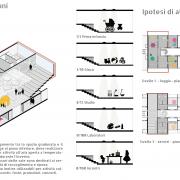

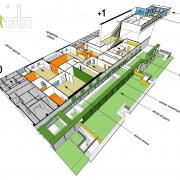

La Nuova Scuola Media Panzacchi si propone come dispositivo attivo le cui scelte programmatiche sono volte a conformare spazi per una didattica dinamica, che favorisca momenti formativi diversificati e centri l’apprendimento sull’esperienza e sull’integrazione tra teoria e pratica. Le scelte progettuali e gli obiettivi didattici sono strettamente connessi per offrire scenari innovativi, funzionali e inclusivi all’interno dei quali l’intero paese si fa scuola. Il disegno delle aree esterne assume lo stesso peso e valore dell’edificato, così il verde diventa co-protagonista dell’attività didattica e ospita momenti didattici speculativi e operativi nell’ambiente vegetale. La scelta di realizzare un edificio su tre piani consente di sperimentare il tema della scuola in forma domestica, in grado di accogliere gli utenti e di metterli a proprio agio attraverso una serie di connotati che fanno riferimento al sistema iconico di riferimento tipico della casa. L’ingresso principale rimarca l’accesso al campus costituito dall’asilo e nido e dalle due scuole elementari già presenti mentre i laboratori di base (LAB) sono contenuti all’interno di un blocco rialzato di mezzo piano e posto ad angolo, in una forma che richiama volutamente l’apparato iconografico domestico. Come il paese si fa scuola, la scuola stessa si struttura internamente come una piccola città, utilizzabile come dispositivo per l’apprendimento non solo dall’utenza tradizionale ma anche dalla collettività. La Palestra, l’Auditorium e la Piazza centrale non coincidono solo con le attività possibili che affiancano e integrano la didattica, ma rappresentano a tutti gli effetti funzioni restituite alla comunità, riconoscibili in quanto parte di un Centro Civico aperto verso la collettività. Infine, la scelta di realizzare un sistema massivo con una corte interna permette di ottenere risultati positivi sia in termini di efficienza energetica in regime invernale, che per il controllo dei carichi termici estivi.

Il nuovo edificio ha una doppia natura: scuola e centro civico. Tale configurazione offre l’occasione per restituire alla collettività luoghi per la diffusione del sapere inserendosi nella rete di spazi storici e civici che scandiscono il tessuto di San Benedetto dei Marsi. La scuola quale elemento di ricucitura fra memorie storiche ed esigenze attuali, usando lo schema ortogonale come base dell’impianto architettonico, ricuce la maglia del sito con quella del suo intorno.

Il progetto prevede l’accesso tramite un doppio sistema di ingressi contrapposti, confluenti nell’Agorà e chiaramente riconoscibili dall’esterno. L’Agorà è il cuore del nuovo organismo edilizio, una piazza posta in posizione baricentrica e leggermente ribassata per assecondare l’orografia del lotto quale elemento cardine dell’edificio, elemento generatore dello spazio interno. Sulla copertura a tetto-giardino dell’Agorà si declina la stessa funzione; i due ambienti sono messi in comunicazione visiva da una serie di cannons lumiere che portano la luce alla piazza sottostante.

L’Agorà è diviso dalle aule tramite un sistema binario di patii che a livello distributivo separano la parte pubblica da quella destinata all’apprendimento.

Le aree per la didattica sono suddivise sui due livelli, al piano terra la scuola primaria e al primo la scuola media, il disegno di questi spazi mira a ottenere scenari differenziati per identificare diverse funzioni. La scuola esce dal confinamento tradizionale delle aule e conquista il verde e lo spazio aperto come momenti didattico-esplorativi, allo stesso modo i laboratori del primo piano sostituiscono parte delle aule della scuola media, sovvertendo l’approccio didattico tradizionale tramite questi spazi, apribili verso il tetto giardino e dotati di elevata flessibilità grazie a pareti scorrevoli che permettono numerose configurazioni.

L’edificio della palestra acquista una nuova immagine, l’intervento di consolidamento si completa con la parete per arrampicata esterna che ne riqualifica l’involucro sia dal punto di vista funzionale che formale.

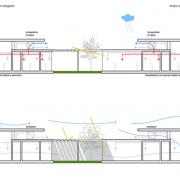

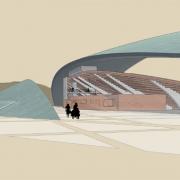

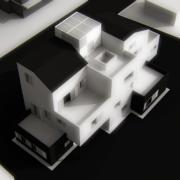

Il progetto per la nuova Scuola dell'Infanzia della Città di Albino si basa sull'idea di edificio per la formazione come elemento cardine della comunità. L'approccio progettuale e compositivo nasce dalla necessità di creare luoghi idonei ad accogliere le esigenze del primo livello di istruzione, in cui si sperimenta per la prima volta il rapporto con il mondo esterno e l'inserimento nella comunità. A questa spinta progressiva verso l'esplorazione e l'acquisizione di autonomia si accosta l'esigenza di poter essere accompagnati da un ambiente accogliente e familiare, in grado di mitigare un passaggio fondamentale per la formazione dell’individuo. Il sistema delle case-aule è organizzato come un microcosmo urbano, un piccolo villaggio educativo protetto e confortevole, dove i piccoli utenti crescono come individui e cittadini. Il rapporto fra esplorazione e protezione e la stretta connessione fra esigenze didattiche e approccio progettuale definiscono la struttura dell’ambiente fisico, terzo insegnante a cui fare riferimento per modalità di apprendimento virtuose. Lo spazio didattico è organizzato attorno ad un modulo ripetibile, mentre la presenza di un piccolo patio e una serie di lucernai aperti sulla terrazza al primo piano portano aria e luce naturale all'interno della piazza coperta fra le case. Le scelte programmatiche attuate dal progetto sono prevalentemente volte a conformare spazi per una didattica dinamica e a centrare l’apprendimento sull’esperienza e sull’integrazione tra teoria e pratica. Il rapporto fra spazi e didattica si configura in maniera diversificata a seconda dei livelli di approccio fra lo studente e gli spazi scolastici. La sezione è un luogo protetto in cui si concentrano le attività, la piazza interna che ospita la mensa diviene invece occasione di scambio e relazione con gli altri.

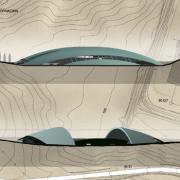

Il lotto interessato si colloca in uno dei due corridoi verdi che attraversano l’abitato. L’ipotesi progettuale, rifiuta l’occupazione intensiva del suolo per rivolgersi a favore di un inserimento nel verde. Data la forma del lotto, l’edificio si sviluppa linearmente, allontanandosi il più possibile dagli assi viari.

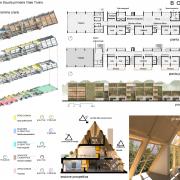

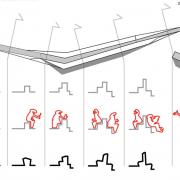

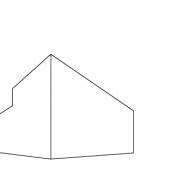

La scuola vuole essere una “casa nella foresta”, immersa tra gli alberi, protetta dal traffico cittadino; la scelta della sezione triangolare consente di sperimentare, a livello compositivo e linguistico, il tema della scuola in forma domestica, in grado di mettere gli utenti a proprio agio attraverso elementi che fanno riferimento al sistema iconico archetipico della casa.

L’orientamento funzionale prevede la disposizione delle attività didattiche sul fronte più protetto di Viale Sassari mentre gli spazi comuni e gli accessi sul fronte di Viale Torino, di cui si prevede l’incremento delle alberature con essenze sempreverdi come barriera all’inquinamento sonoro.

La tradizionale configurazione dell'aula per la didattica, storicamente organizzata sulla lezione frontale, muta a favore della sperimentazione di spazi flessibili, attraverso l'utilizzo di un sistema di pareti scorrevoli. Le aree destinate tradizionalmente a connettivo divengono parte integrante della struttura e contribuiscono al progetto didattico: il corridoio prospiciente alle aule si trasforma in uno spazio attrezzato, dinamico e multimediale, organizzato a seconda delle necessità; la biblioteca diffusa trova la sua naturale collocazione nel paesaggio didattico prospiciente alle aule.

Il legno è protagonista dell'aspetto dell'edificio e del sistema costruttivo di rapida esecuzione, oltre a contribuire al raggiungimento di valori ottimali di trasmittanza termica. L'organismo edilizio è compatto e l'involucro estremamente performante, sostenuto da accorgimenti progettuali quali aperture per la ventilazione naturale e schermature solari, ottimizzano la gestione energetica, il controllo dell'illuminazione diurna e del microclima interno.

L'uso del verde all'esterno e l'invarianza idraulica contribuiscono al controllo del microclima estivo e alla riduzione dell'effetto isola di calore.

2017

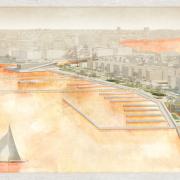

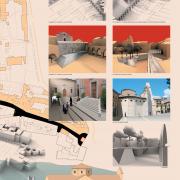

La visione di sviluppo proposta per la Città vecchia di Taranto pone al centro la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale, ambientale e storico e la ricostruzione di una cultura di cittadinanza capace di riportare la società a riconoscersi nelle proprie radici. La proposta intende riassegnare alla sua città la funzione sociale ed ecologica, per conseguire progressivamente l'accesso universale a condizioni ambientali certe, la piena realizzazione del diritto a una città come spazio abitabile, la disponibilità per tutti di beni e servizi pubblici essenziali.

La valorizzazione del patrimonio culturale urbano sarà strettamente integrata nella strategia di rigenerazione urbana proposta per migliorare la vivibilità dell’intera città nel rispetto dell’identità di ognuno, declinando nei vari livelli e ambiti di intervento; le tre parole chiave individuate come priorità strategiche e morali per la rinascita della città di Taranto: Ambiente, Qualità della vita, Salute, in una prospettiva di inclusione e di rilancio economico durevole.

Il progetto intende proporre la riqualificazione profonda della Città vecchia come strumento di riconnessione di elementi straordinari per qualificazione e dimensione di impatto, ricostruendo una trama di legàmi ordinari che ha nella Città vecchia la sua matrice ordinante, ovvero ridefinendo quei legàmi tra elementi di cittadinanza, oggi estranei, e parti di città che si confrontano sulle rive dei due mari senza avere corrispondenze virtuose.

L’obiettivo di ricostruire #legàmi_ordinari tra i sistemi presenti sul territorio e quello che resta della Città vecchia, è necessario per scongiurarne la conservazione passiva, la musealizzazione e la gentrificazione senza regole e per promuovere modelli di sviluppo economico e di turismo sostenibile, alternativi e vitali, utili alla costruzione di un modello da contrapporre all’inevitabile percorso di deindustrializzazione che rischia di desertificare un territorio ricco e vitale.

Raggruppamento

MATE Soc. Coop. – dott. urb. Raffaele Gerometta; arch. Francesco Nigro; SPSK studio associato – arch. Emiliano Auriemma, arch. Carola Clemente, arch. Matteo Giannini; arch. Jose Maria Ezquiaga; prof. arch. Paola Eugenia Falini; ing. arch. Maria Cristina Petralla; arch. Daniele Frediani

Consulenti e collaboratori

arch. Giuseppe Berardi; prof. Arch. Daniela Esposito; arch. Marco Tamburini; arch. Roberto Parotto; prof. arch. Guglielmo Villa; prof. dott. Michael Jakob; dott. Michele Sicolo; Museion coop. - dott. Paola Iacovazzo; ElaborAzioni srl: ing. Maurizio Difronzo, ing. Germana Pignatelli, ing. Alessandra Aquilino; ing. Maria Antonia Pedone; arch. Serena Baiani; dott. Roberto Turi; arch. Chiara Leone; arch. Chiara Lepori; arch. Ilaria Ferrari; arch. I. Carlo Peiser; Ing.U.Sisinni; arch. Marilisa Cellurale; arch. Valerio Bramucci; Daniele Barletta; arch. I. Leonardo Cannizzo

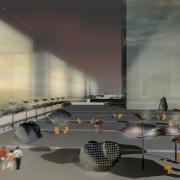

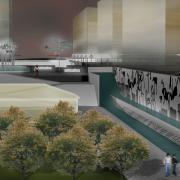

Il recupero della struttura produttiva dell'ex-Mattatoio di Bisceglie sottintende un’operazione di alto livello culturale: rilanciare un settore della città, arricchendone l'offerta di spazi per attività ludico-ricreative e coinvolgendo una pluralità di conoscenze che lavorino nel tempo alla gestione e alla fruizione. La piazza antistante l’ex-Mattatoio si apre sul mare e nelle strategie future si configura come una cerniera tra l'accesso alla spiaggia e il collegamento con l'interno. Proprio in questo luogo è necessario innescare processi di costruzione di una polarità urbana che si possa espandere fino alle nuove funzioni che potranno riattivare l'industria dismessa. Il visitatore è accolto da un vasto spazio aperto pavimentato, ricco d'acqua e di ombra, sul quale si affacciano tutti gli edifici e i luoghi che compongono il complesso e nel quale è possibile organizzare eventi, spettacoli, esibizioni per bambini. La proposta si incentra sull’immagine consolidata della Masseria fortificata e del suo limite esterno, che a tratti viene interrotto da setti sfalsati che consentono l'accesso, a tratti si presenta compatto per nascondere i raccolti patii interni. I materiali utilizzati ricordano le lavorazioni lapidee della tradizione e un tenue colore biancorosato si diffonde e contrasta con il verde dei giardini segreti che si aprono dietro le pareti verticali. Una piattaforma sospesa invade la piazza e, superando dall'alto la cinta muraria, offre al visitatore la possibilità di fruire di una terrazza panoramica che si apre sul porto e sul mare. La Mediateca (ex-Mattatoio) è concepito come elemento principale che regola un sistema di servizi socio-educativi incentrati anche sulla Ludoteca e sul Museo Attivo del Mare, che funzionano come elementi indipendenti ma culturalmente interconnessi, offrendo spazi che in ogni occasione si propongono come luoghi condivisi e vissuti.

2016

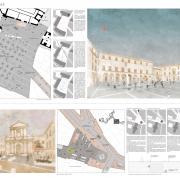

Il sistema di piazze e percorsi del centro storico di Viterbo è caratterizzato da un insieme eterogeneo di attività ed oggetti, denso di vita e di movimento, ma al tempo stesso privo di un disegno unitario e riconoscibile. La memoria della città storica si confonde e si perde nella prassi di utilizzo quotidiano degli spazi, spesso con risultati deludenti e inadeguati, che non rendono merito e penalizzano un tessuto urbano con forti potenzialità.

Al centro dell'approccio progettuale vi è la consapevolezza che la natura della città non necessita di interventi particolarmente invasivi dal punto di vista formale. La Bellezza dei luoghi non ha bisogno di un pesante maquillage, ma di pochi, precisi tratti a sottolineare una struttura già compiuta. La proposta di progetto propone quindi di individuare la migliore chiave di lettura per far emergere e potenziare la reale vocazione dei luoghi oggetto del concorso, valorizzando e rendendo armonica la compresenza di istanze legate sia alla tradizione monumentale sia alla volontà di vivere la città in maniera compatibile con le esigenze attuali. Obiettivo principale è quello di promuovere il cambiamento da una prassi di utilizzo casuale, disordinata e spesso penalizzante, ad un approccio ragionato e strutturato, generatore di coerenza nell'utilizzo degli spazi e dei percorsi.I criteri guida nascono da una precisa analisi dello stato dei luoghi partendo dalla memoria della "vetus urbs", declinata attraverso il rispetto delle tradizioni culturali e religiose che rappresentano il centro e l'anima della vita cittadina, sovrapposte alle esigenze attuali. Tali criteri riguardano la gestione dei flussi veicolari e pedonali, la valorizzazione della vocazione dei luoghi, il disegno e la caratterizzazione degli elementi architettonici, dei materiali, dell'arredo urbano e del nuovo sistema dei dehor, la definizione di un efficace sistema informativo e di orientamento e la progettazione di un efficace sistema di illuminazione notturna.

2015

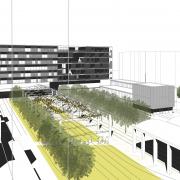

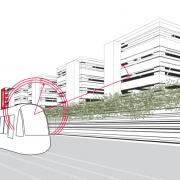

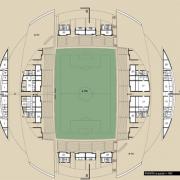

KCAP is selected as one of 6 finalists out of 246 entries from 20 countries for the 'Progetto Flaminio' competition in Rome.

The Competition aims at the regeneration and development of a significant part of the city, the neighbourhood surrounding the City of Science, already characterized by an intense process of transformation.

The program accommodates a residential district of 35.000 m2, 10.000 m2 retail and leisure facilities and 14.000 m2 public spaces together with City of Science.

KCAP teamed up with SPSK+ (local architect), Latz+Partner (landscape), Keoto (sustainability), Fakton (Cost) and Mlab (mobility).

The design phase for the finalists will run from April until June 2015.

http://www.kcap.eu/en/news/2015/kcap_selected_for_progetto_flaminio_competition_in_rome

2013

2010

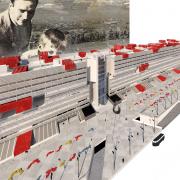

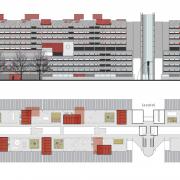

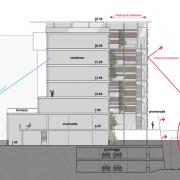

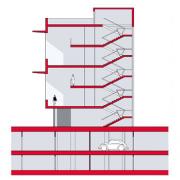

La proposta progettuale presentata rappresenta una revisione integrale del progetto preliminare mirata a riunificate l’intervento sul complesso edilizio in oggetto in un ottica altamente integrata e coordinata, por mantenendo vive le peculiarità dei singoli edifici. In particolare l’intervento proposto ha avuto come obiettivi di riferimento:

-l’unificazione della progettazione e del trattamento morfologico e tecnologico dei prospetti interni degli edifici recuperati e/o sopraelevati;

-il miglioramento del trattamento e del modello d’uso proposto per gli spazi comuni all’interno della corte, migliorandone il sistema degli accessi e la sicurezza, le condizioni di comfort e privacy;

-il completo ripensamento delle planovolumetrie dell’edificio direzionale da realizzare in luogo delle demolizioni previste,;

-il miglioramento delle prestazioni funzionali, ambientali e tecnologiche del complesso edilizio;

-l’ottimizzazione della progettazione delle nuove superfici da realizzare e la razionalizzazione delle superfici utili attualmente già in uso.

La struttura di cui fa parte l’isolato di intervento: edifici più antichi realizzati nei primi anni del Novecento, in muratura portante con orizzontamenti di legno o misti, in ferro e laterizio, fino agli edifici più recenti realizzati in struttura in cemento armato, ma sempre organizzati secondo i canoni classici dell’isolato a corte. Questi caratteri sono così forti e qualificanti che non possono non informare profondamente l’azione

di riqualificazione e valorizzazione che sta alla base di questa proposta progettuale, tutta

orientata alla recupero del tessuto urbano e del

complesso edilizio in esso contenuto.

Le soluzioni tecniche adottate sono state tutte migliorate come livello di prestazione offerta in maniera sostanziale rispetto a quelle indicate

nella documentazione del progetto preliminare, con il duplice obiettivo di migliorare il comfort ambientale e la prestazione energetica, anche in previsione di una futura certificazione, imponendo per tutti gli elementi tecnici un livello di prestazione superiore al quello richiesto dalla

vigente normativa nazionale e da quella locale mediamente del 10%.

Immobili

La riqualificazione formale e funzionale del sistema dei ballatoi e dei collegamenti verticali è stata perseguita per ridare alla corte un aspetto al tempo stesso urbano e Prospetto Corte interna

domestico, sviluppando in chiave contemporanea il tema morfo-tipologico,

consolidato nella cultura residenziale milanese, della casa di ringhiera.I ballatoti sono stati armonizzati tra di loro e in modo da creare degli spazi di connessione tra i vari appartamenti, in modo da migliorare la vivibilità degli spazi interni.

È stato previsto un sistema di schermature, rappresenta il tema centrale della tessitura del prospetto interno della corte, fisse e mobili collegate al sistema dei ballatoi tale da garantire migliori condizioni di ombreggiamento agli appartamenti in relazione alle condizioni di esposizione della corte.

2009

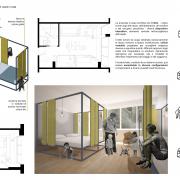

L’organizzazione del lavoro di ufficio nelle sue modalità operative è cambiata e sta cambiando con velocità. Il mutamento delle tecnologie a disposizione e dei modi organizzativi porta a ripensare l’ambiente di lavoro come uno spazio molto flessibilebcapace di assorbire le nuove richieste di modelli aggregativofunzionali.La richiesta di riorganizzare gli spazi di lavoro quindi parte dalle seguenti considerazioni: • garantire comfort termo igrometrico, comfort illuminotecnico, comfort acustico; • garantire la possibilità di riunirsi in gruppi; • garantire la privacy indispensabile per alcuni tipi di attività. Tutto ciò deve essere perseguito minimizzando i costi di gestione e garantendo una flessibilità e una adattabilità degli spazi nel tempo.Abbiamo sempre creduto che dare riconoscibilità e qualità agli spazi, con attenzione anche a quelli di distribuzione e di servizio, sia un modo per migliorare nettamente il livello di fruibilità e il grado di soddisfazione degli utenti di un progetto di architettura. Un ufficio moderno e funzionale non può, a nostro parere, permettersi degli spazi distributivi anonimi e utilizzati solo per spostare utenti e impianti da un luogo all’altro, devono anch’essi divenire dei luoghi ricchi di funzioni, aree break, spazi per stare e per svolgere attività di tipo relazionale caratterizzando il livello dell’intervento in maniera analoga a quella degli spazi propri dell’attività del posto di lavoro. Dall’analisi del progetto architettonico fornitoci emerge un approccio funzionale valido; riteniamo comunque di poter evidenziare la criticità di alcuni ambiti progettuali sui quali abbiamo concentrato la nostra proposta progettuale, sviluppata considerando come spunto la risoluzione delle problematiche che elenchiamo in seguito: 1. Rappresentatività degli spazi d’ingresso e accoglienza al piano terra (lotto 2 e 3) 2. Necessità di portare la luce naturale all’interno degli ambienti di distribuzione (lotto 2 e 3) 3. Riportare in evidenza le volte e i lucernai al piano della presidenza (lotto 2 e 3) 4. Realizzare una connessione in luogo protetto tra i due corpi di edifici per il passaggio di documenti.

2008

Il modo in cui è organizzato un edificio per bambini è espressione di una cultura educativa, di valori, di conoscenze, è l’interpretazione delle scelte pedagogiche da un lato e di altri fattori propriamente architettonicidall’altro, nella forma degli spazi e nella loro organizzazione.I bambini hanno con lo spazio un legame emotivo e affettivo più intenso rispetto agli adulti; possiedono forti doti di sensibilità vivendo gli oggetti e i luoghi con tutto il corpo, attribuendo un senso agli odori, ai suoni, aglistimoli visivi. L’immagine d’infanzia a cui il progetto educativo fa riferimento è quella che propone un bambino ricco di abilità sociali e di possibilità di conoscere. È il contesto che lo accoglie che deve sviluppare e testimoniare queste competenze e disponibilità.Tuttavia gli ambienti, in questo progetto, sono pensati per adattarsi alle scelte degli educatrici, senza far riferimento un metodo pedagogico specifico.Le sezioni sono gli ambienti di riferimento e di relazione dei gruppi di bambini. E’ nella sezione che quotidianamente l’educatore li aiuta a ritrovarsi, a raccontare agli altri anche qualcosa di sè a valorizzare gli scambi e la capacità di comunicare. In questa scuola, le sezionihanno la caratteristica di accogliere gli ambiti per il gioco, per le attività educative, per il pranzo e per le attività fisiologiche, proponendo diverse soluzioni compositive tra gli ambiti.

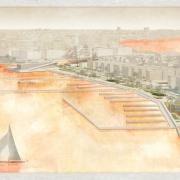

La trasformazione di aree portuali ormai dismesse suggerisce nuove relazioni tra la città e il mare. L’intervento richiede un forte impulso creativo e allo stesso tempo un forte equilibrio per definire un struttura urbana sostenibile: c’è bisogno di dare la stessa importanza al tema della giustizia sociale e agli attratori urbani capaci di sostenere l‘economia dell’intervento. E’ importante non perdere la possibilità di direzionare le risorse sociali ed economiche che verranno coinvolte nella trasformazione del waterfront, nello svilupppo di un insediamento sostenibile. La vicinanza del sito al centro della città e le sue naturali qualità - le magnifiche viste sul porto - danno la possibilità di trasformare l’area in nuovo centro ad alto livello culturale e commerciale. Attività culturali e servizi a scala urbana hanno la forza di disegnare le risorse economiche necessarie a sostenere la crescita del nuovo insediamento. Dall’altra parte una fabbrica urbana che accoglie varie funzioni e persone con diverse origini sociali e culturali può portare welfare e giustizia sociale anche all’esterno dei propri confini. Le ampie strade che delimitano l’area hanno la doppia valenza di legare da un lato il sito al centro della città e di separarlo allo stesso tempo dai quartieri adiacenti, proponendo il tema di come valutare i confini. La posizione strategica del sito tra la città e l’importante riserva per uccelli e le isole a nord, offre un punto di partenza per riportare la natura all’interno di un’area totalmente artificiale. Il progetto introduce un sistema urbano innovativo, integrato nell’esistente sistema metropolitano, che assume anche il ruolo di catalizzatore urbano capace di mantenere l’insediamento vivo durante tutto l’anno e durante tutto il giorno. Polarità e fabbriche a piccola scala sono fortemente integrate ma ognuna di esse sviluppa il proprio ruolo peculiare. Il sistema di verde che corre all’esterno del sito penetra in maniera spontanea e diffusa alle diverse scale del progetto con l’obiettivo di rigenerare una diretta relazione tra il mare e l’esistente sistema del verde.

2007

2004

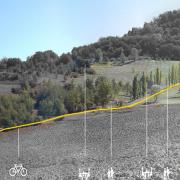

Il tema della valorizzazione ambientale e funzionale di un territorio unico come quello dei bacini idrografici delle Fiumare ioniche d’Aspromonte sottintende un’operazione di alto livello culturale. La storica identificazione tra il territorio e i suoi abitanti porta ad affermare che questo rapporto collettivo è frutto di forme organizzative e spaziali che hanno modificato la sua natura. Ma ciò che attribuisce valore al territorio è l’immaginario che esso suggerisce e le specificità che trasmette, e su questo occorre concentrare l’attenzione e ricercare quelle modalità che possano contribuire a comunicarne l’unicità. Per arricchire la percezione di un territorio da parte di chi lo vive e di chi lo visita occorre coinvolgere una pluralità di conoscenze che lavorino all’individuazione delle risorse e alle loro potenzialità in termini di valorizzazione e fruizione. La progettazione di un “Sistema storico-ambientale” costituisce un’occasione per ricercare nuovi modi di procedere, superando i limiti disciplinari e lasciando interagire le diverse conoscenze: in questo senso la “transdisciplinarità” scaturisce in un progetto di idee integrate in un sistema di componenti e di azioni che favoriscono la conoscenza, la promozione e l’avvicinamento. La Storia, la Geologia, l’Arte e la Natura lasciano il segno e indicano la strada da percorrere in un itinerario esclusivo che segue le vallate, sale sui crinali e avvolge le cime boscate dei monti. La percezione avviene da più parti, le relazioni tra le diverse componenti sono ristabilite, i riferimenti sono di nuovo al centro del percorso conoscitivo: il territorio delle Fiumare si presenta al visitatore valorizzato nelle sue componenti e fruibile attraverso la rete immaginata nel progetto. Si realizza in sostanza una sorta di Sistema aperto, articolato su diverse e separate porzioni di territorio, tutte insieme espressione delle ricchezze di questa parte meridionale della penisola calabra.Su di esse si concentrano le azioni di valorizzazione e, in un’ottica di sviluppo ecosostenibile, si propongono differenti soluzioni per ristabilire e riscoprire attraverso le valli nuove relazioni tra la montagna, la pianura di fondovalle e il mare. La relazione si compone di una parte descrittiva di inquadramento degli ambiti di intervento, contenente contributi specifici che chiariscono sotto molteplici angolazioni i possibili approcci al raggiungimento degli obiettivi, e di una parte di illustrazione del progetto, dei temi trattati, del modello attuativo ipotizzato e delle azioni proposte per ciascun bacino idrografico.

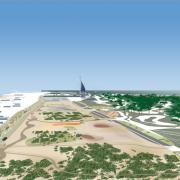

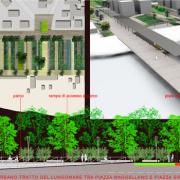

Il progetto dell’ambito terminale del lungomare deve rispondere ad una duplice esigenza: risolvere il problema degli accessi all’arenile, caratterizzando gli spazi aperti secondo una gerarchizzazione degli usi compatibili e ricostituire la naturalità originaria dell’area, creando condizioni di continuità tra le masse verdi della pineta, la duna e il mare. Per graduare il passaggio dalla città alla natura, viene immaginata una sequenza di spazi variamente utilizzabili che consentano la fruizione dei luoghi nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio (palestra di roccia, parco giochi per i bambini, skatepark, passeggiata attrezzata con chioschi ed aree di sosta).Il tema della riqualificazione del lungomare di Ostia nell’intervento proposto diventa l’occasione per prendere in esame l’intero sistema urbano, partendo da un’analisi delle risorse del territorio e costruendo un nuovo intreccio di relazioni tra entroterra, città e mare. Il lungomare diventa un luogo dove si configurano i nuovi episodi urbani che traggono significato dalle intersezioni con gli assi privilegiati che hanno caratterizzato l’evoluzione storica della città di Ostia. Attorno a tali assi si individuano gli Ambiti programmatici di intervento del progetto urbano che rappresentano i luoghi strategici per la riconnessione del sistema lungomare con la città. Il Pontile si definisce non tanto come singolo episodio architettonico ma piuttosto come trama in grado di riannodare le innumerevoli tracce disperse della città - come conchiglie depositate sull’arenile - con il mare ed il suo immaginario - l’arcipelago artificiale vero e proprio culmine e fuoco visivo dell’intero intervento. L’acquario diventa testa del sistema fluviale (canale dei Pescatori) fondendosi con la darsena che ospita imbarcazioni di dimensioni ridotte. Si configura come una grande copertura che ospita una piazza pubblica. Al di sotto l’acquario vero e proprio è articolato secondo un percorso didattico (museo del mare).Le immagini fanno riferimento al progetto del lungomare e al masterplan. Si rimanda alla pubblicazione per le immagini del pontile.

2003

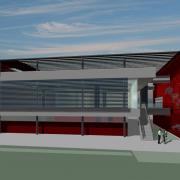

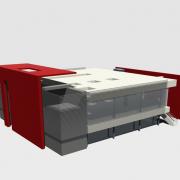

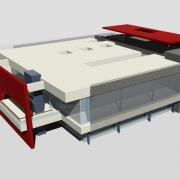

Il concorso si propone di riconvertire una vasta area industriale di circa sette ettari in una zona ad uso misto e di inserirvi un edificio polifunzionale (Venue Building) per lo svolgimento di concerti,spettacoli, mostre e congressi. Il progetto urbano propone una visione integrata dello sviluppo della sponda nord del fiume sia come zona di sviluppo della città di Waterford, che come cellula autosufficiente. La nuova urbanità mantiene un forte legame con la città esistente, con il fiume e con l’ambiente circostante. La densità dell’intervento è volontariamente bassa e cresce verso la zona centrale per mantenere il carattere storico-visivo del “North Quay” e per lasciare a quest’area, con il suo Mill ristrutturato, e al nuovo edificio “Venue Building”, un ruolo sia di centralità visiva che funzionale. Pur cercando di mantenere alcune caratteristiche dell’area il progetto intende spostare il limite fisico-psicologico della città, all’oggi il fiume, verso nord. Cambiandone l’uso e la percezione si viene a definire una nuova immagine per il North Quay: nella proposta il fiume si trasforma da confine a infrastruttura urbana. L’acqua rappresenta quindi uno degli aspetti principali dell’idea del progetto per i suoi molti ruoli: divide le differenti aree funzionali, illumina e riflette l’immagine degli edifici realizzati sulle banchine a quello artificiale e infrastrutturale rappresentato dalla ferrovia e dalla strada statale.

Il tema della protezione e riqualificazione ambientale e funzionale di un territorio unico come il Colle di Todi sottintende un’operazione di alto livello culturale. La stretta identificazione tra il territorio e i suoi abitanti porta ad affermare che questo rapporto collettivo è frutto di forme organizzative e spaziali che hanno modificato la sua natura. Di questa coesistenza sono percepibili gli effetti reciproci dovuti all’instabilità della morfologia terrestre e all’intervento dell’uomo. Ma ciò che attribuisce valore al territorio è l’immaginario che esso suggerisce e su questo occorre concentrare l’attenzione e ricercare quelle modalità che possano contribuire a comunicarne l’unicità. Per arricchire la percezione di un territorio da parte di chi lo vive e di chi lo visita occorre coinvolgere una pluralità di conoscenze che lavorino all’individuazione delle risorse e alle loro potenzialità in termini di valorizzazione e fruizione. La progettazione di un parco storico-ambientale costituisce un’occasione per ricercare nuovi modi di procedere superando i limiti disciplinari e lasciando interagire le diverse conoscenze. In questo senso la “transdisciplinarità” scaturisce in un progetto di idee per temi autonomi dal punto di vista della singola azione, ma integrati nel “Sistema parco” che ne favorisce la conoscenza, la promozione e l’avvicinamento. La Storia, la Geologia, l’Arte e la Natura lasciano il segno e indicano la strada da percorrere in un itinerario esclusivo che avvolge il Colle e la sua città. La percezione avviene da più parti, le relazioni tra le diverse componenti sono ristabilite, i riferimenti sono di nuovo al centro del percorso conoscitivo: il Colle di Todi si presenta al visitatore valorizzato nelle sue componenti e fruibile attraverso la rete immaginata dal Parco. Si realizza in sostanza una sorta di Parco atipico, articolato su diverse e separate porzioni di territorio, tutte insieme espressione delle ricchezze di questa parte del territorio umbro. Su di esse si concentrano le azioni di valorizzazione e si propongono differenti soluzioni per ristabilire, attraverso le pendici, le relazioni tra la città alta e la pianura di fondovalle.

2009

Sito web della rivista Lancillotto e Nausica, critica e storia dello Sport, di Paolo Ogliotti e Aldo Russo

visita il sito

2006

Render di presentazione del progetto degli spazi aperti per la centralità Eur Castellaccio progettati dallo studio Marcelloni - Ferretti

2015

Progetto e DL per la costruzione della nuova sala di meditazione e servizi annessi per il centro buddhista nel monastero di Santacittarama. Realizzazione di spazi di meditazione, per la residenza, biblioteca e giardino.

2013

2012

Progetto definitivo ed esecutivo architettonico e tecnologico del nuovo involucro in ambito vincolato, restauro del piazzale antistante e rifunzionalizzazione ad uso terziario e commerciale degli ambienti interni.

2010

2009

Un sistema “a pettine” nel quale le sezioni e il grande spazio comune all’ingresso, trovano affaccio sull’unico prospetto aperto riuscendo così ad essere a diretto contatto con il parco esterno.

Tutta la distribuzione, ortogonale a questo sistema, avviene nella zona posteriore, la più buia, e permette una facile e diretta comunicazione tra laboratori e sezioni, nonchè una diretta connessione con gli spazi dedicati alle educatrici e agli educatori.

Un stretta e lunga fascia di servizi (cucina, lavanderia, spogliatoi e dispensa), chiude lo schema progettuale; dispensa e cucina hanno ingressi indipendenti e direttamente connessi con l’esterno.

La caratteristica principale del progetto è la creazione di una grande piazza localizzata in posizione baricentrica, nella quale sono previste le attività libere e le attività psicomotorie.

Questo luogo diviene anche lo spazio dell’accoglienza dove i bambini lasciano i genitori e vengono accolti nelle varie sezioni, tutte direttamente in vista o a diretto

contatto con questo spazio.

Ogni sezione prevede un’articolazione interna, che consente la diversificazione delle attività e l’identificazione, da parte dei bimbi, di diffrerenti ambiti spaziali.

Le zone per il riposo, anch’esse aperte verso l’esterno, possono costituire una estensione naturale della sezione e quindi delle varie attività.

I servizi igienici sono stati localizzati tutti verso l’interno. Lo spazio verde, infine, è stato ridisegnato per offrire un’area confortevole e gradevole nelle varie stagioni: l’inserimento di strutture parzialmete coperte ha il duplice

scopo di riparare dai raggi del sole e di arredare e arricchire le zone dello spazio aperto.

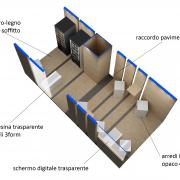

Particolare cura è stata dedicata allo studio dei prospetti interni di tutta la struttura: continue condizioni di trasparenza di opacità e di mobilità rendono lo spazio sempre interessante e in continua in evoluzione: una struttura che i bimbi scoprono e conoscono ogni giorno di più.

La rifunzionalizzazione prevede l’accorpamento funzionale dei differenti servizi; l’eliminazione delle stanze singole e la creazione di un open space

flessibile nell’uso. L’idea guida è quella di considerare il lavoro di squadra come elemento cardine eliminando le separazioni gerarchiche: i dirigenti e il personale lavorano nello stesso spazio.

Molto importante è stata la realizzazione delle aree break durante l’orario d’ufficio, non più uno spazio anonimo dove risiedono i distributori di bibite, ma

una vera zona relax per interrompere la giornata e socializzare.

Particolare attenzione è stata posta al funzionamento energetico degli uffici.

Gli apparecchi illuminanti sono ad alto rendimento e controllati elettronicamente per autoregolarsi per l’apporto della luce esterna. In copertura è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

2008

2007

L’entrata è posizionata in corrispondenza dell’ala settentrionale del corpo nord ovest, dove trovano posto la reception di piano ed i locali destinati ad ospitare gli usufruitori esterni alla Società, con i relativi servizi igienci ed una sala break.

La restante porzione del corpo di fabbrica è divisa dalla zona aperta a terzi grazie ad una porta dotata di apertura a bedge che apre direttamente verso le aree di lavoro organizzate per openspace ed uffici chiusi dirigenziali, con una zona di servizi verso la corte interna quali archivio, sala stampa, sala riservata per il Nulla Osta di Segretezza e sala Rack, nonché una sala riunione divisibile in due di dimensione minore attraverso un setto acustico impacchettabile.

Il corpo sud-est, raggiungibile senza “uscire” dall’ufficio grazie ad una partizione vetrata nel corpo scala verso via Tuscolana, ospita le altre funzioni interne dell’ufficio tra cui una seconda sala Rack per la dimostrazione dei prodotti ai committenti Fujitsu-Siemens ed un’ulteriore sala sala break.

Tutto l’ufficio rispetta la distribuzione centrale a corridoio evidenziata da un ribassamento

del controsoffitto corrispondente e delle zone di entrata per permettere un’agevole distribuzione impiantistica; le zone esterne dei corpi in linea sono controsoffittate con elementi di cornice in cartongesso e zone centrali in formelle metalliche microforate con sovrastante materassino per l’assorbimento acustico.

Le partizioni interne sono realizzate in muratura per i corpi servizi e la sala N.O.S., le restanti sono realizzate in cartongesso e pareti mobili fornite dalla Ditta FARAM; le zone di entrata e le parti opache dei corridioi sono comunque rivestite con rivestimenti rigidi coordinati con le pareti mobili. Ipavimenti, realizzati in gres ceramico con riquadri centrali in parquet in essenza rovere certificato in classe 1 di reazione al fuoco; la distribuzione principale nel corridoio viene evidenziata da un colore diverso del gres e dall’illuminazione a binario di luce nel controsoffitto.

La distribuzione elettrica e dati viene assicurata attraverso il controsoffitto

e fornita alle postazioni di lavoro attraverso delle canaline metalliche addossate ai pilastri che forniscono dei setti in cartongesso di altezza pari a ca. 1,70 m i quali, unitamente alla funzione di distribuzione elettrica e dati assicurano la privacy delle postazioni rispetto alla distribuzione centrale.

2006

Progetto realizzato congiuntamente allo studio Marcelloni-Ferretti e con il Prof. Giancarlo Mainini

2005

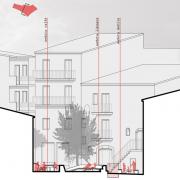

La nuova proposta progettuale recepisce le indicazioni relative alla rimodulazione delle volumetrie del complesso tentando di ripristinare i rapporti sia percettivi (tutela delle visuali) che ambientali (soleggiamento, ventilazione, riduzione dell’impatto ambientale) all’interno del lotto interessato dall’intervento.

Il tessuto del quartiere San Lorenzo caratterizzato da una composizione per integrazione e giustapposizione di edifici organizzati intorno a corti e cortili interni, richiede una grande attenzione nella determinazione dei rapporti tra gli spazi aperti di pertinenza dei vari edifici e il loro collegamento con gli spazi aperti pubblici. Questa soluzione di variante

propone una rimodulazione delle volumetrie e degli spazi aperti interni al complesso edilizio finalizzata alla riconnessione dei rapporti tra le vari corti interne dell’isolato delimitato dalle vie dei Reti, dei Volsci, dei Sabelli e degli Ausoni per garantire sia il rispetto delle visuali reciproche tra i vari

edifici che insistono sullo spazio interno dell’ isolato, sia la tutela e il miglioramento delle condizioni di soleggiamento e ventilazione degli edifici.

La precedente soluzione progettuale affrontava la sopraelevazione del complesso della ex Vetreria, localizzato in un lotto intercluso all’interno del corpo dell’isolato, organizzato su due aree quadrangolari collegate in corrispondenza di un solo angolo per circa nove metri lineari, attraverso il dislocamento della nuova volumetria da realizzarsi

saturando in maniera concentrica il perimetro di entrambi i lotti, andando effettivamente a chiudere parte delle corti interne all’isolato.

La rimodulazione delle volumetrie operata ha comportato la ridistribuzione dei volumi inizialmente previsti nel corpo di fabbrica delimitato dalle vie dei Reti e dei Volsci; in particolare, la riduzione significativa della cubatura da realizzarsi come soprelevazione del corpo storico precedentemente ipotizzata, permette di mantenere inalterati i rapporti dimensionali

degli spazi interni proponendo la riduzione del corpo di fabbrica lungo la via dei Reti sia in profondità,nella direzione perpendicolare alla sezione stradale, che in alzato riducendo significativamente la dimensione della sopraelevazione proposta nella soluzione precedente. Analogamente

anche il corpo di fabbrica lungo la via dei Volsci ha subito una riduzione di sezione nella direzione trasversale alla sezione stradale, dando maggiore profondità alla corte del complesso e liberando completamente la corte dell’edificio adiacente lungo via dei Volsci.

Il ridimensionamento di questi due corpi di fabbrica permette di ampliare lo spazio interno della corte di pertinenza dell’edificio, riprendendo le dimensioni delle corti interne e l’allineamento degli edifici adiacenti al complesso edilizio.

2003

L’immobile è stato progettato in modo tale da essere autonomo ed indipendente in termini di gestione impiantistica e di dotazione di aree e di spazi di servizio di pertinenza dell’edificio, come previsto di regolamenti del comune di Roma e dalla NTA del PGR. L’edificio potrà ospitare 152 posti alloggio dotati di tutti i servizi comuni previsti dagli standard di cui al DM 9/5/2001 n.118, quali servizi culturali e didattici, servizi ricreativi, servizi di supporto, servizi gestionali e amministrativi, parcheggio auto, cicli e motocicli e servizi tecnologici. La tipologia edilizia prevista e di tipo alberghiero come specificato dall’allegato B del DM 9/5/2001 n.118, fondata su una organizzazione spaziale basata sulla distribuzione a corpo triplo, in cui un unico corridoio centrale distribuisce le camere degli studenti e gli spazi comuni destinati a servizi di piano. L’edificio, articolato su cinque livelli, presenta al piano terra in continuità con lo spazio attrezzato a verde l’accesso principale della residenza controllato con servizio di guardiania, gli uffici e i servizi generali per la residenza. Al piede dell’edificio trovano luogo i servizi di carattere culturale, ricreativo e sportivo a disposizione anche del quartiere.

2000

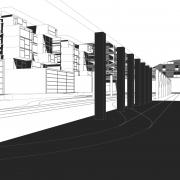

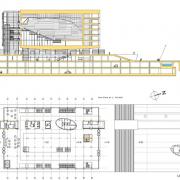

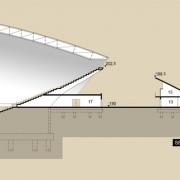

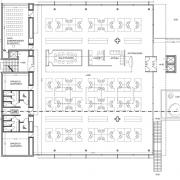

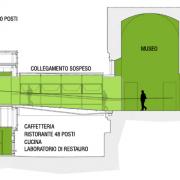

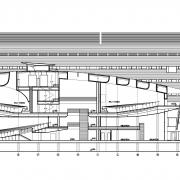

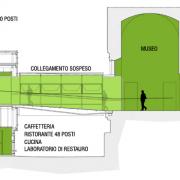

L’impianto rispecchia chiaramente la tripartizione caratteristica delle aree funzionali omogenee costituenti l’insieme delle attività della Facoltà:

la didattica, la ricerca ed i servizi.

Il complesso edilizio progettato è infatti articolato in tre edifici: il blocco delle grandi aule e della biblioteca, l’edificio delle aule-laboratorio e degli studi, chiuso al piede dall’edificio dei servizi generali, caffetteria e spazio di governo. Ogni funzione è stata rigidamente verificata e sottoposta

al vaglio dell’utenza, sia dal punto di vista quantitativo e dimensionale che qualitativo e funzionale, e di volta in volta integrata ove necessario al fine di soddisfare anche gli standard di pianificazione

d’Ateneo. Nel caso degli studi e degli spazi per lo svolgimento delle attività di laboratorio e seminario, è stato condotto un approfondimento progettuale di dettaglio anche sul sistema delle attrezzature fisse e mobili (elementi di arredo e pareti attrezzate) al fine di garantire la migliore

compatibilità funzionale e ambientale tra utenti, attività ed edificio progettato. L’articolazione morfologica e spaziale del complesso edilizio ha inteso rispecchiare l’articolazione generale delle attività da questo ospitate. A questo si è voluto aggiungere anche la volontà di rendere immediatamente riconoscibili i singoli edifici in modo sia da caratterizzarne fortemente la fruizione che da facilitare l’orientamento degli utenti.

L’obiettivo è stato quello di collegare alla specifica funzione anche l’immagine del singolo edificio:

ecco quindi i tre edifici configurasi in modo autonomo ma chiaramente interconnesso, mantenendo sempre il proprio carattere di identità.

Si distingue immediatamente il corpo delle grandi aule e della biblioteca, con una forte vocazione pubblica sia di carattere didattico che di aggregazione; questo edificio che nel grande atrio centrale accoglie le attività autonome e spontanee degli studenti, permette anche l’organizzazione e la gestione di eventi straordinari di carattere congressuale proponendosi come spazio di adeguata rappresentatività pubblica e di accoglienza.